所有物件の入居者の死に際し、役所の対応に抗う私の体験記【全3回/後編】

Contents

市町村がダメなら国に言う

ダメ元での行政評価局

入居者の死亡届提出を宮城野区障害高齢課、戸籍住民課に阻まれ、私は納得いきませんし、このまま物件をゴミ屋敷のまま塩漬けにしてられませんが、とはいえ、何の方策もない…。

そこでいつもお世話になっている知り合いの司法書士に相談したところ、総務省に行政評価局というものがあると教えてもらいました。

総務省は言うまでもなく国の機関ですが、地方自治を所管しているので、市町村の上位機関とも言えます。そこに市町村の不作為を告発するような窓口があるのです。

上位機関とは言え、同じ行政機関で、一個人のために自治体に権力を行使することは、将来的に自治体の長になるケースが多い総務省官僚が行うかと考えると期待薄でしたが、このままでは詰んでしまう私はダメ元でメールを送ってみました。

行政評価局に送ったメールの内容

障害高齢課の問題と思う対応

- 障害高齢課ではいずれ死亡届を出すというが、その時期は相続人調査を行なった後で見通しが立たない

- その間、遺体は火葬せず遺体保管費用を葬儀社に払い続ける

- 年金も払い続ける

- 葬儀費用等の執行のため故人の現金や預金通帳を届け出るよう私に求める

- 戸籍法上、死亡届の義務がある私には死亡診断書は提供しない

- 一連の判断には法的根拠がない

戸籍住民課の問題と思う対応

- 戸籍法ではやむを得ない事情により死亡診断書、死体検案書を提出できない場合の代替措置について言及されているが戸籍住民課では代替措置は設けていない

- 死亡届がなされないことにより生じる社会的弊害はやむをえないものとする(一律の手続き要件を守る方が重要)

道は開かれる

行政評価局にメールを送った翌日、意外な速さで返答がありました。

メールには、行政評価局による照会の結果、仙台市健康福祉局保護自立支援課が改めて相談を受け付ける旨が記載されています。

「やるじゃないか、行政評価局!」

私は期待で胸が膨らみました。

私はさっそく記載された部署に連絡し、相談のアポイントを入れました。

相談当日。

私は仙台市自立支援課に伺いました。仙台市役所本庁舎内にあります。

私は出迎えた担当者に改めて経緯を伝え、死亡届を提出したい旨を話しました。

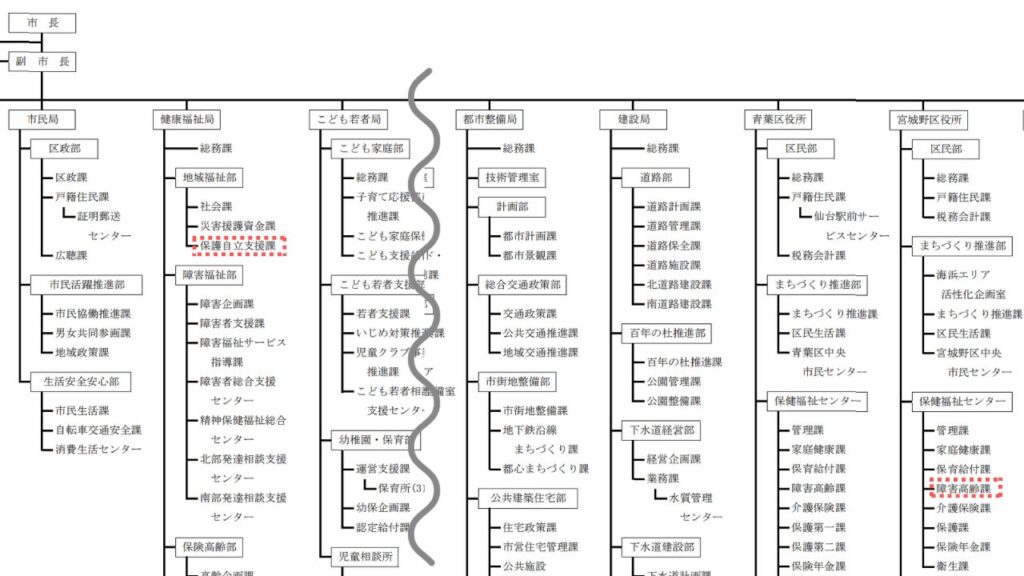

仙台市行政機構図(組織図)を見ても自立支援課と宮城野区障害高齢課の関わりはわかりませんが、きっと現場である障害高齢課を管轄する立場にあるのでしょう。

それなら、障害高齢課とは密接なので、私と会う前に障害高齢課から話は聞いているはずで、行政評価局からも私のメールが転送されているでしょう。

それでも私に改めて話を聞くのは、申告内容に相違がないか確認のためなのか、役所の文化か。

担当者は私の話を聞くと、

「うーん、それができないって程ではないはずなんですけどね。わかりました。障害高齢課と話をしてみます」

相談はものの数分で終了しました。

後日、その担当者より電話があり、障害高齢課が死亡診断書の引き渡しに応じるとのことでした。

私はその担当者に感謝を伝えました。

多分、福祉局は各区の障害高齢課を監督し、現場で判断できない問題を処理したり、法律をもとに規程を作る側だと思います。なので、相手の話を聞いて、法や組織、その他様々な事情に照らし判断することが身についているのでしょう。規程通りにしか扱えない現場とは違います。

とはいえ、障害高齢課に一方的に指示ができるかというと、ルール上はそうでも現実はそうではないでしょう。規程を作る側と言ってもほとんどの規程は担当者の入庁前からあり、現場のモチベーションを下げないよう、マネジメントには気を払っているのだと思います。

その私の推理を裏付けるように、死亡診断書の引き渡しに一つ条件が付きました。

死亡診断書の引き渡し、戸籍住民課への死亡届の提出には障害高齢課指定の葬祭業者が付き添うとのことです。

死亡届受理される

死亡診断書をゲットしたが

当日、葬祭業者の方と区役所1階で待ち合わせ、障害高齢課の窓口に行きました。

Kさんがいて、私は死亡診断書を手渡されました。

すでに話はついているのでここでどうこうはありません。

私は決して勝ち誇ったような表情を浮かべはしません。Kさんは自治体職員として上の決定に従わないということはありえないでしょうが、忸怩たる思いだったでしょう。その悔しさは私もわからないではないです。

私は死亡診断書を受け取り、それを1階の戸籍住民課に持って行くのですが、その前にコピーを取ることを一応了解を求めました。

「それは認められない」

Kさんは言いました。

予想外の返答でした。そして、Kさんに気を遣った自分がバカらしく思えてきました。

「私が戸籍法に則って家主として死亡届を提出し、死亡診断書はそれに添付されるのです。死亡届は家主の責任として出すのに、添付書類の記録を残さないでは責任の履行に支障があります。どういった理由でコピー禁止なのですか?」

「とにかくダメです!」

私としてはコピーを取る必要がありました。実は入居者が室内に動産等を残して死亡した場合に3万円払われるという保険に加入しており、保険会社から死亡診断書のコピーの提出を求められていたのです。

KさんのコピーNGの主張はまた規程なのか。

死亡診断書を家主に引き渡すことが規程になければ、それを引き渡した後のことが規程に定められているはずありません。

Kさんはそもそも死亡診断書を私に引き渡すことを上位部署の判断だと渋々承諾しているものの、少しも納得していないのでしょう。あくまでも私を悪徳業者扱いし、公務員のプライドを掛けてこれ以上の不当な要求には屈しないぞと思っているようです。

私は本当にその対応でいいか上司に確認するよう言い掛けましたが、保険の件は何とかなるように思え、ほぼほぼこちらの目的は達しているので、話を蒸し返しすリスクを取らないで従うことにしました。

ついに死亡届受理

葬祭業者の方の付き添いで戸籍住民課に行き、死亡届を記入し死亡診断書と一緒に窓口に出し、処理の完了まで葬祭業者と長イスで待ちました。

「あなたも大変ですね、こんな手続きを手伝わされて。障害高齢課さんとはよくやり取りされるんですか?」

私は葬祭業者の方に感謝と同情を伝えました。

「私たちは障害高齢課さんには頭が上がらなくて…」

つまり、タダ働きだけどこんなの序の口です、という意味です。

障害高齢課は福祉局から私に死亡診断書の引き渡しを求められて抵抗したのでしょう。そうでなければ葬祭業者の付き添いなんて条件は出てきません。確かに死亡届の提出は葬祭業者が代行することが多いですが、戸籍法の死亡届提出義務者に葬祭業者という言葉はありません。障害高齢課はせめてもの抵抗として、手続きに障害高齢課のイエスマンを同席させ、私の行動を監視させたのです。葬祭業者にとって、たくさんの葬儀を出し、たくさん安置所を使ってくれる障害高齢課はお得意様です。

市民が役所を見る目が年々厳しくなり、自治体職員のストレスとプレッシャーも増加していることは疑いようがありませんが、そんな中でひたむきに業務をこなす職員の方には心の底から敬意を表したいと思いますが、中には、増える負担、増えないどころか減る労働力を、職員の努力ではなく、そのまま役所の発注先にカバーさせているケースもあります。公的業務の硬直性には一切手をつけず(要は役所仕事はそのままにして)、発注先業者が手取り足取り融通を利かせるのです。公正取引委員会は不当な下請けへの圧力をやめるよう啓発し、度が過ぎると懲罰的に公表したりしますが、それは民間企業に対してであり、役所とその発注先業者、もしくは役所で働く派遣社員の待遇の低さについて触れるのは大手マスコミも含めタブーになっています。

と、そこにKさんが上司とともに現れました。

「死亡診断書ですが、あながたおっしゃるようにコピー取っていただいて問題ありません。」

上司はそう言って、二人は私に頭を下げました。

謝られれば私はそれを受け入れざるをえませんが、死亡診断書はもう窓口に提出したので後の祭りです。

保険金は下りたのかというと、死亡診断書のコピーがなくかなり揉めましたが、結局はごり押しで何とかなりました。3万円という保険にしては少額だったこともあるでしょう。同じ保険で孤独死の場合は100万円出ますが、そちらでは通用しなかったと思います。

その後、窓口に呼ばれ死亡届が問題なく受理されたことが告げられました。

データが反映されるのに日数が掛かるので、Oさんの住民票除票と除籍謄本を取得するのはまた後日となりましたが、これで晴れて相続人調査を行えます。

それが202X年2月上旬のことで、私がOさんの死亡を知って1ヶ月程度経過していました。

役所の判断に納得いかずバトルする方へ

死亡診断書を巡る役所とのバトルはこれで終了です。

今回のバトルでは行政評価局のお陰で運良く私の希望を通すことができましたが、それは今回たまたまと考えた方がいいでしょう。もし仮に行政評価局にスルーされた場合、市会議員に陳情したり、行政訴訟を起こしたりまで私がしたかというとそこまではしなかったと思います。

それくらい役所の判断を覆すのは難しいですし、そして、何より役所との揉め事のほとんどは役所の言い分が正しいです。

実際、ここまでバトルしたのは私ははじめてです。案件的に諦めると詰むので、やらざるをえなかったのと、障害高齢課や戸籍住民課といった不動産業者が普段は関わらない部署が相手だったからで、宅地建物取引業者を管轄する県建築宅地課だったら絶対やらなかったでしょう。

ただし、たまたまとはいえ私の言い分が認められたのは、役所の対応に問題があったことも確かで、特に、私を何も知らない素人と舐めてかかり、Oさんの通帳を持ってこさせようとした障害高齢課の課長の行為は犯罪の教唆であり、行き過ぎだと思いますが、処分まで望むかというとそんなことはありません。

基本、彼らは規程に従っているので組織内では守られるべきです。そして、確かに規程に手落ちがありましたので、できれば規程を定期的に見直したり、もしくは規程に合致しなくても相手の言い分に合理性がある場合は、法律の趣旨に沿った柔軟な対応ができることが望ましいですが(多分どちらもやってはいるのでしょうが)、役所の限られたリソースを、完璧な規程を作ろうとしたり、職員に規程の元の法律まで精通させることに割くのは無駄で、特に区役所であれば、現場での市民対応を第一に優先すべきでしょう。

それに、彼らのような対応でも昔にくらべればはるかにマシです。役所の市民対応はここ20年くらいで劇的に改善しました。

さらに言えば、規程とか法律はそもそも目で見たり手で持ったりできない空想の概念、共同幻想です。認知能力や性格、生まれも育ちも異なる人々が等しく適切に扱えるかというとそんなことできっこなく、揉めて当然です。それを人類の叡智を集結して何とかうまく扱う方法を模索していますが、いまだかつて完璧に法の下に公正、平等を実現した社会はありません。現実は、空想の概念の運用が巧みだったり、ゴネるのに長けている一部の人が得をして、そうでない人が不利益を被っています。もし、私だけ毎回うまく立ち回ろうとすると、私のせいでどこかの誰かが損をしたり、憎悪することになります。

私は自分の事業の継続を第一優先にしており、そのためには私と社会の関係が最低限フェアであり、できれば社会と私が互恵関係にあるべきと思っています。記事のタイトルは役所とのバトルとなっていますが、実際の業務では、事業を適切に行う上での手続きが、たまたま運悪く役所のエアポケットに入ってしまったので、それをリカバリーさせただけであり、役所相手に勝ち負けを競ったつもりは全くありません。

それでも、局所的に相手と利害の衝突や立場の違いが出ることはあり、ある程度のバトル的なものを完全に避けることはできませんが、そのときは、自分の主張が広く社会全体で見たときに有益なのかを他角度的に検証すべきですし、また、バトルには責任を伴うことを覚悟すべきです。社会の方向性にあったことを、自分の立場を明らかにした上で正面から交渉すれば、判断が覆らなくても自分も役所も社会もアップデートすることができるでしょうが、逆に、ひ弱で無知な市民として同情を誘ったり、自分は匿名なのに自治体職員に対しては名指しで批判するなら、たとえ判断が覆っても、その悪手により、世の中が萎縮し、役所をより硬直化したプロテクティブな組織に仕向け、いずれどこかの誰かが損をしたり、憎悪することになるでしょう。

あとがき

戸籍調査の結果、Oさんの法定相続人は6名いることがわかりました。

Oさんには配偶者も子供もないだけではなく、2歳になる前に養子に出されていました。相続人は実の母の子孫達でしたが、実の母は相当複雑な婚姻関係を経ています。

緊急連絡先(の指定した連絡先)のWさんは自己申告の通りその6名に含まれず、Wさんが言っていたようにOさんは本当に天外孤独だったのでしょう。

法定相続人6名には郵送で知らせ、その後、何人かの方とは電話で話をしましたが。Oさんをご存知の方はいませんでした。いわゆる寝耳に水の話です。

これまで知らなかった親族がいて、自分がその相続権を有している、もし私が法定相続人の立場であれば興味本位で部屋を覗きに行くくらいはしそうですが、法定相続人6人全員が部屋を見に来ることもなく相続を放棄しました。私に会うことで後に引けなくなるかもと思ったのかもしれません。

全員の相続放棄手続きが完了後、相続財産管理人の申し立てを行いました。202X年の9月のことです。

相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が賃貸借契約の解約を行なったのが翌年の3月、最終的に被相続人の清算が終わったのがその年の10月です。

Oさんの財産は通帳の通り100万円程度でしたが、債権者は、私と、葬儀と冷暗所の費用を立て替えていた障害高齢課で、その他の債務がほとんどなかったため、私は最後の数ヶ月分の賃料がカットされただけで、相続財産管理人の申し立て時に支払った予納金約50万円はもちろん戻ってきましたし、室内の動産等は相続財産管理人が処分してくれました。

ということは障害高齢課もほとんどの債権を回収したはずです。私が申し立てた相続財産管理人にタダ乗りされたのは少し腹立たしいですが、死亡届の提出にもっと時間を要していれば、お互いの回収額は減り、回収できない葬儀と冷暗所の費用は税金で補填されたでしょうから、私のしたことは少しは社会のためになったのだと思います。

(おわり)

*故人のプライバシーに係る記載がありますが、故人に対しては個人情報保護の対象外となります。なお、Oさんに相続人はなく、相続財産管理人手続きも終了しています。ただし、Oさんのプライバシーを明かすことは記事の目的ではないので実名は伏せています。

*役所が私に行った対応は、役所において公然と判断したことであり、担当者名を含め、私に守秘義務はありません。ただし、私には職員個人を批判する意図は一切ないので実名は伏せています。

*なるべく事実に即して記載するよう努めていますが、記憶が曖昧なところもあり、大意を曲げない範囲で想像で補って記載しています。

shiro-shita

最新記事 by shiro-shita (全て見る)

- AIが賢くならない未来 - 2025年12月13日

- 不動産ポータルサイトでは伝えきれない物件の魅力をいかに伝えるか - 2025年12月4日

- 不動産会社に依頼した入居者募集が決まらないときにやること 不動産オーナーによる物件マーケティング戦略の検証その2 - 2025年11月27日