Contents

地権者からの借地権解約は簡単ではありませんが、チェレンジするならこの方法!

前回、前々回と不良不動産の解決方法について記載しましたが、今回は借地についてです。

<前々回の記事>相続のときに困る不良不動産 あなたのご両親もお持ちかも!?

<前回の記事> 古貸家・古アパートの入居者退去交渉に一番必要なもの

地主からの借地権解約交渉にはどんな問題があり、どんなスタンスで臨むべきでしょうか。

借地権の歴史、闇は深い

借地権に関する法律は1992年に改正されましたが、改正前の旧法による借地権は解約されない限りは存続しています。

法改正以降、あえて土地返還の確実性のない普通借地権で土地を貸す人は、そのことを認識した上で貸しているので問題はないでしょうから、

借地権で悩んでいる地主のほとんどは旧法による借地権です。

少なくとも四半世紀、長い人だと曾祖父の代よりもっとも前からなので、一口では語り尽くせない様々な思いが地主、借地人の両者にあるはずです。

地主の多くは自分が被害者であると認識しています。

昔決めた安い地代で土地を使われているのに、法律で保護されているのは借地人なので無理はありません。

せめて更新のときに更新料を請求し、増改築の際に承諾料をもらうのは当然の権利と考えますし、つい借地人に対し上から目線で接してしまいます。

対して借地人はその土地を祖先の代からで使ってきたので、人のものという認識は薄まっていることが多いです。

そして、旧法借地権は一度手放したら二度とは得られぬお宝なので、上から目線の地主への悪感情も相まって、末代までの申し送り事項として借地をキープしようと考えています。

借地権は経済的価値のある財産

古アパート・貸家からの入居者退去交渉と同様に、借地人との交渉でもこのようなお互いの感情による問題が大きいので人情と粘り強さは重要ですが、

借地の場合はその上で借地権という財産をどのように扱うか、つまり経済の問題が本丸になります。

地主としては、借地人の建物や引越についての補償は仕方ないものの土地はもともと自分のものなので返してもらうのが筋と思うかもしれませんが、残念ながらそのスタンスでは解決できません。

借地権自体の金銭的評価を盛り込んだ提案しないと借地人が動くことはないでしょう。

どのような提案かというと

- 地主が底地を借地人に売却

- 借地権を地主が買い取る

- 地主と借地人が共同で第三者に売却

応用法を含めるともっとありますが基本は上記3つです。

1の底地を売る際の金額、2の借地権を買う金額、3の売価を地主と借地人で分ける割合については個別に話し合って決めますが、特に叩き台とするものがなければ、財務省の出している路線価図記載の借地権割合をベースにお互いの事情を考慮して決めるのが一般的です。

借地権と底地の価格

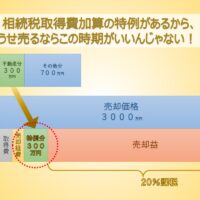

例えば、借地権割合が50%の地区なら、「50%が地主、50%が借地人」となり、地主が借地権を買い取るなら土地相場の半額で買い取ることになります。

ただし、地主に借地権を解約したい事情があり地主から借地人に持ちかけるなら、上記の割合を説明した上で、さらに10%地主が譲歩して「40%が地主、60%が借地人」といった譲歩した提案をベースにした方がいいかもしれません。

地主が借地権を買い取るなら土地相場の60%を出す、借地人に底地の買い取ってもらうなら土地相場の40%で提示することになります。

(借地権割合は地価が高い地域ほど高くなる傾向があり、東京の商業地だと80%~90%が多く、より地主が不利になります)

地主にとっては割合が低く感じるかもしれませんが、借地人以外の第三者に売ろうとしても買い手がつかないか、底地買取業者にせいぜい10%程度の価格で売る羽目になりますし、売らずにそのまま相続を迎えると納税のために他のいい土地を手放し、底地が残ってしまうこともあります。

ちなみにそのまま相続を迎えると相続税評価額は同額程度となります。

| ◆相続税評価額 更地価格 × 80%(路線価はおおむね実勢価格の8割) × 底地割合50% ⇒ 更地価格 × 40% |

※通常は実勢価格はもう少し高いので底地売却価格の方が若干高くなります

物納って方法もありますが…

それならわざわざ借地人と交渉せずに、底地を相続税評価額で物納した方がいいのではないかという考えもあります。

しかし、物納は要件が厳しく、いざ相続発生後に物納不許可になると他の不動産等を売らざるをえなくなるので、物納を検討する場合は物納を第一優先に考えながらも、不許可になった場合の代替手段を講じて置くべきです。

借地人との話がまとまるまたとないチャンスであればリスクを抱えながら物納に突っ走るよりは借地権を解約しておいた方がベターです。

ちなみに物納の要件は

- 現在の地主、借地人で契約書作成

- 契約書記載の地積面積と実測面積、登記面積が一致している

- 境界、借地境が明確になっている

- 隣接地からもしくは隣接地への越境がない

- 地代が適切であり(相場の7割以上)で滞納がない

- 敷金等を預かっていない

基本的に境界確定協議を行った上で、契約書を作り直す必要があります。

どちらも借地人に協力してもらう必要があり、特に契約書の作り直しは更新料や増改築の承諾料についても取り決めることになるでしょうから事がすんなりと進まないかもしれません。

やはり、できるのであれば借地権は解約しておくべきなのです。

借地権解約は法律あり、経済あり、人情あり

借地権解約は理解するのも交渉するのも高難度なので弁護士、不動産コンサルタントの面目躍如たるところです。

しかし、いくら優れたコンサルタントであっても、お互いに思惑、状況が違い結局落としどころがないことも当然あります。

解決が不確実であっても、未来永劫ずっと借地関係を憂いていくのは、例え相続に全く支障がないとしてもやはり望ましくありません。タイミングを見極めながら交渉にトライしてみるべきだと思います。

shiro-shita

最新記事 by shiro-shita (全て見る)

- AIが賢くならない未来 - 2025年12月13日

- 不動産ポータルサイトでは伝えきれない物件の魅力をいかに伝えるか - 2025年12月4日

- 不動産会社に依頼した入居者募集が決まらないときにやること 不動産オーナーによる物件マーケティング戦略の検証その2 - 2025年11月27日